porLuiz Malavolta|16/02/2019

No próximo dia 30 de março, vai completar 117 anos que meu bisavô materno, Antonio Caso, desembarcou com mulher e uma penca de filhos no porto de Santos, vindos de Nápoles, Itália. Chegaram ao Brasil sem falar uma palavra em português. Ele já veio empregado, contratado pela empresa Gastaldi & Cia. para trabalhar na colheita de café na fazenda do Dr. F. C. Soares Brandão, aqui em Jaú (SP).

Antonio Caso, então com 43 anos de idade, e a família deixaram para trás não só irmãos, primos e tios, mas também a fome que grassava nos campos, onde trabalhavam incansavelmente para fazendeiros italianos, que se apropriavam de tudo e davam uma banana para os empregados. Nos arquivos do Museu da Imigração, em São Paulo, a família Caso foi a de número 19.900 a chegar ao Brasil vinda daquele país. Os dados constam do livro 72, página 147, do controle de entrada feito no porto.

A família veio com muita esperança no Brasil. Essa esperança contagiou a todos já no embarque, em Nápoles, no navio Equità, palavra italiana que significava muito para aqueles camponeses esfomeados e deserdados. O nome do navio representava equidade, igualdade, o justo, a realização de justiça, do respeito aos direitos das pessoas. Era tudo o que eles e outros buscavam na América. Entre 1880 e metade do século 20, o Brasil recebeu 1,5 milhão de italianos.

Atualmente, estamos assistindo a intensos processos migratórios em várias regiões do mundo por razões políticas e econômicas. A Venezuela é o caso mais dramático perto da gente. Nos Estados Unidos, Donald Trump, neto de imigrantes alemães, quer murar seu país para impedir a entrada de expatriados esfomeados latinos, africanos e do Oriente Médio. A Europa é um primor racista. Passou décadas mandando seus filhos para a América. Hoje, fecha suas fronteiras para os sírios e africanos que fogem de guerras civis em seus países.

Já no Brasil, os Caso descobriram que a terra aqui era mesmo farta e fértil, mas estavam sob controle nas mãos de latifundiários. O contrato de trabalho para colher café era de Antonio, mas a família toda tinha que ir para ajudar no trabalho por ordem do fazendeiro. No fim do mês, só tinham direito a um salário, o do chefe da família. Não demorou para concluírem que o Brasil podia ser tudo, menos uma terra justa, de igualdade. Italianos e japoneses vieram substituir a mão de obra escrava.

Os livros de história do Brasil nem tocam nesse assunto, mas deveriam, porque esses dois grupos de migrantes conseguiram superar as adversidades e se tornaram membros de comunidades fundamentais na formação do povo brasileiro. Os italianos, em particular, com grande influência na nossa cultura e nossos costumes.

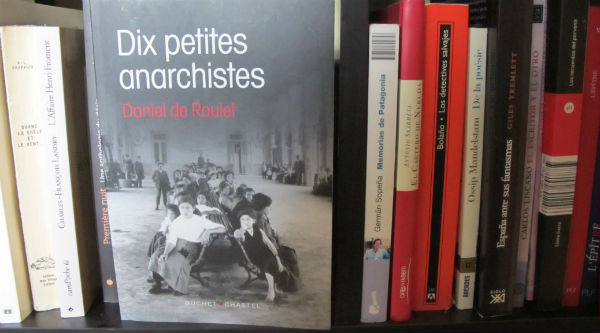

Conto essa história, porque quero tratar de um livro recentemente lançado na Suíça, que já ganhou edições até na Alemanha. Traz uma história real, desconhecida da maioria das pessoas. “Dez Pequenas Anarquistas” é o título do romance baseado em fatos reais, escrito pelo suíço Daniel de Roulet. Narra a história de dez jovens mulheres suíças da cidade de Saint-Imier, do Vale de Joux, região que sempre produziu relógios de grifes, como Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Patek Philippe e Breguet. No fim do século 19, as fábricas de relógios empregavam muitos homens e mulheres da cidade. Os trabalhadores recebiam um salário miserável, tinham jornadas longas e estafantes e eram vítimas de todo tipo de violência dos patrões.

As dez pequenas anarquistas eram operárias dessas fábricas. Estavam infelizes com a sua situação e não viam perspectivas de futuro. O mundo começaria a mudar para elas quando o russo Mikhail Bakunin foi a Saint-Imier para participar do 1º Congresso Internacional Anarquista, acompanhado do italiano Errico Malatesta, ambos expoentes do anarquismo.

Bakunin defendia que um novo mundo era possível, desde que sem fronteiras e barreiras. Um mundo sem “nenhum deus, nenhum patrão, nenhum marido”. Esse mundo seria a “utopia realizável”, cuja base era “viver sem mentiras”. Não foi difícil para Bakunin e Malatesta conquistarem os corações das dez novas discípulas, que se demitiram das fábricas de relógios, juntaram suas economias e partiram em direção à Patagônia, entre a Argentina e o Chile, numa região isolada e despovoada do continente sul-americano. Lá seria a terra prometida para as dez pequenas anarquistas, cujo lema sempre foi “nenhum deus, nenhum patrão, nenhum marido”. A Europa enviou muitos migrantes anarquistas para as Américas nos séculos 19 e 20. Uma parte dos meus antepassados que vieram para o Brasil era constituída de anarquistas, que tiveram de fugir da Itália, pois lá eram perseguidos.

Da teoria à prática, a vida das jovens suíças foi muito dura neste canto do mundo. A nova terra que buscavam era tão perversa quanto aquele mundo que viviam no Vale do Joux. Da Patagônia, o grupo de mulheres foi para a Ilha Robinson Crusoé, no Chile, e perambularam por vários lugares ao sul do continente nos anos seguintes.

Sessenta e quatro anos depois do início da epopeia, a única sobrevivente delas, Valentine Grimm, escreveu o seguinte num diário pessoal localizado por Daniel de Roulet, no Uruguai: “No começo, nós éramos dez e, no fim, apenas uma”. Essa frase dá início ao primeiro capítulo do livro de Roulet. As outras nove jovens foram abatidas por doenças ou pela precariedade da vida que encontraram na América. Duas, que formavam um casal de lésbicas, acabaram assassinadas por intolerância pela opção sexual.

Com grande precisão no tom, sem ênfase ou romantismo, Roulet recria o espírito anarquista que pairou no final do século 19 em Saint-Imier, naqueles dias em que a cidade foi sede do primeiro congresso anarquista, em 1872. Em entrevista no lançamento do livro, na Alemanha, o autor destacou o papel “dessas mulheres valentes, que enfrentaram muitos reveses perigosos em suas vidas. Até que morre uma após outra”. Segundo ele, todas as moças tinham personalidades e convicções fortes. “Valentine, a única que sobreviveu e acabou indo viver no Uruguai, já idosa, sempre foi uma líder. Trata-se de uma característica que torna seu personagem particularmente cativante”.

Além do mais, as dez pequenas suíças conviveram e se relacionaram com Bakunin e Malatesta, num momento histórico do surgimento do movimento anarquista internacional. Participaram de greves e manifestações contra seus patrões, atos que foram reprimidos pelo governo.

Para reconstituir a história das dez moças, Roulet viajou para a América do Sul. Passou pelos povoados em que elas viveram, localizou documentos, apurou dados históricos. No Centro de Documentação e Pesquisa de Berna, na Suíça, encontrou dados sobre a vida do operariado daquele período, o fim do século 19. “Descobri a história do doutor Basswitz nos arquivos. Ele era um refugiado político alemão, judeu, que teve que deixar seu país após a revolução de 1848. Em Saint-Imier, ele cuidava de pacientes pobres. Fundou uma escola secundária para meninos e abriu um hospital regional. Foi eleito para o conselho da cidade. Mas, um dia, o governo de Berna anunciou que sua permissão de residência havia sido cancelada e determina a sua expulsão. A população saiu em defesa do médico. O governo reprimiu os protestos com mil soldados. Para apaziguar os ânimos e a escalada da revolta, Basswitz decidiu que o melhor era partir. Os líderes dos protestos foram condenados a seis meses de prisão. No meio desses atos, estavam as mulheres anarquistas que deram os primeiros passos nas questões de vida, casamento, amor e gênero. Daí o slogan delas: ‘Nenhum deus, nenhum patrão, nenhum marido’.”

Segundo Roulet, em Buenos Aires, mulheres europeias anarquistas tiveram papel fundamental nos dois últimos séculos. “O movimento anarquista foi muito forte na Argentina. As mulheres anarquistas nas décadas de 1890 e 1900 reivindicaram autonomia. Elas publicavam um jornal, o ‘La Voz de la Mujer’. Firmaram rejeição ao casamento como instituição concebida no século 19, contra a submissão de mulheres aos homens, a ausência de direitos de voto, a incapacidade de comprar bens etc.”

Para o escritor, o que chama a atenção nos personagens de sua obra é a capacidade de cada uma delas de experimentarem novas maneira de trabalhar, de amar e de viver. “Ao contrário dos marxistas, que planejavam colocar o partido no poder depois que a revolução fosse feita, os anarquistas faziam a pergunta: mas o que faremos uma vez no poder? Será necessário mudar a escola? Como? Devemos votar? E a igualdade entre homens e mulheres?”, diz o escritor. São questões que ainda hoje suscitam debates em todas as partes.

Fonte: http://www.comerciodojahu.com.br/post?id=1386482&titulo=

agência de notícias anarquistas-ana

passos de pássaro

no telhado lá de casa

embalam sonhos

Marland

Esse caso do orelha me pegou demais. A barbárie é cada dia mais real. E a propósito, belo texto liberto!

Esta coluna é uma ótima iniciativa. Precisamos de mais resenhas sobre os livros com temática anarquista que estão sendo lançados…

Noam Chomsky roots are in the Marxist Zionist "Hashomer Hatsair" youth movement. He even spent few months in an Israeli…

crítica válida e pertinente, principalmente para o momento atual.

Que a terra lhe seja leve, compa!